皆さんこんにちは、副住職の隆照です

3月のお彼岸も終わり、光明寺は4月の4日、毎年の土砂加持法要にむけて大躍進をとげています

写真は桜の木なのですが、赤穂市は赤子が産まれたら誕生記念ということで桜の木を無料で贈呈してくれます

どこに植えようか?と迷いましたが、10年後大きくなった息子が見上げられるように、そして付近の幹線道路から見えるように88ヶ所の霊場の横という立地になりました

無事に根ついてくれたらいいなと思いながら過ごしていると

なんと写真のように、植えた年に一輪ですが咲いてくれました

とっても胸が熱くなる嬉しい傾向です

植えながら思ったのですが、この記念植樹、産まれた子がいても家庭事情でできない人は結構いらっしゃるとおもいます

そこで、そんな方で希望する方はお寺の境内に空きがあるうちは植えていただいても良いのかなと考えております

もし近隣の方でそんな方いらっしゃれば、声かけてみてくださればお寺は可能な限り対応いたします

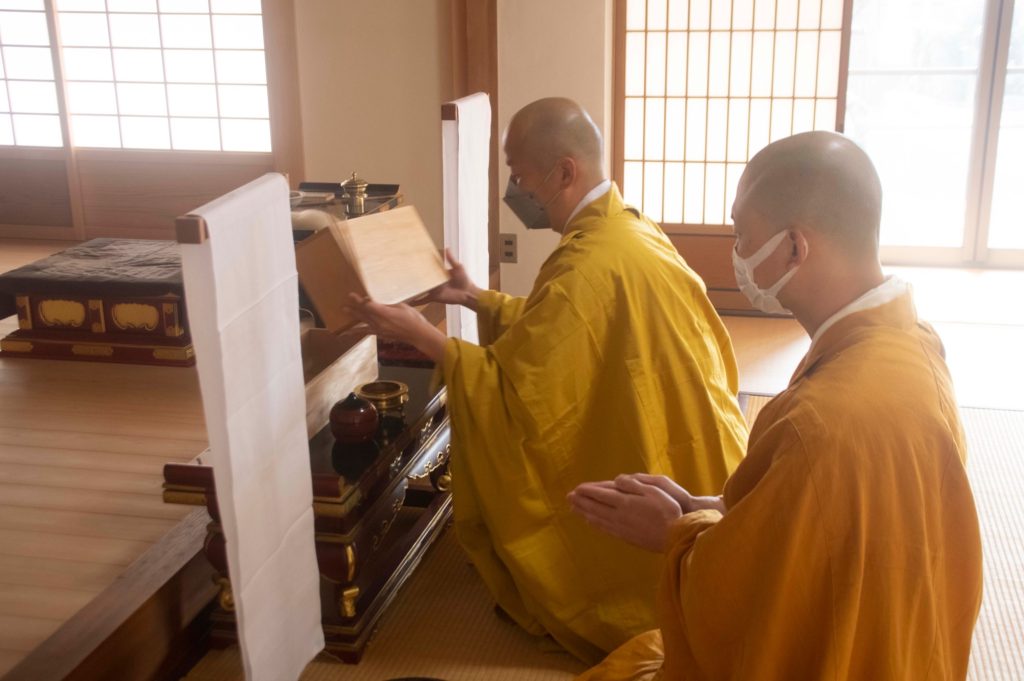

27日にお寺の檀家さんに集まっていただいて、土砂加持の用意のためにお寺のお掃除をしていただきました

私はあいにく出張で皆さんとご一緒できなかったのですが、数多い仏様の仏器を磨き粉で綺麗にしていただいて、外の落ち葉を綺麗に集めて、出来上がったお寺の境内の雰囲気といえば、いつも頭が下がります

とっても綺麗にしていただいてありがとうございます

気合いを入れて土砂加持に臨みたいと思いますおもいます

さて、そんな綺麗になった光明寺ですが、実は嬉しいニュースが

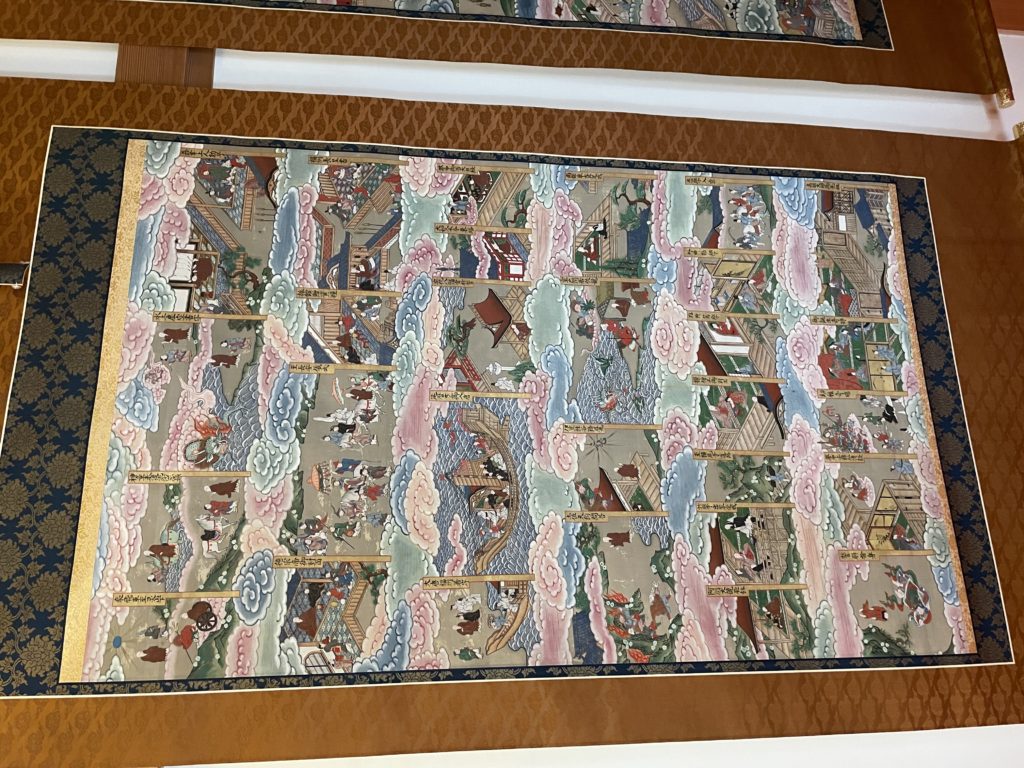

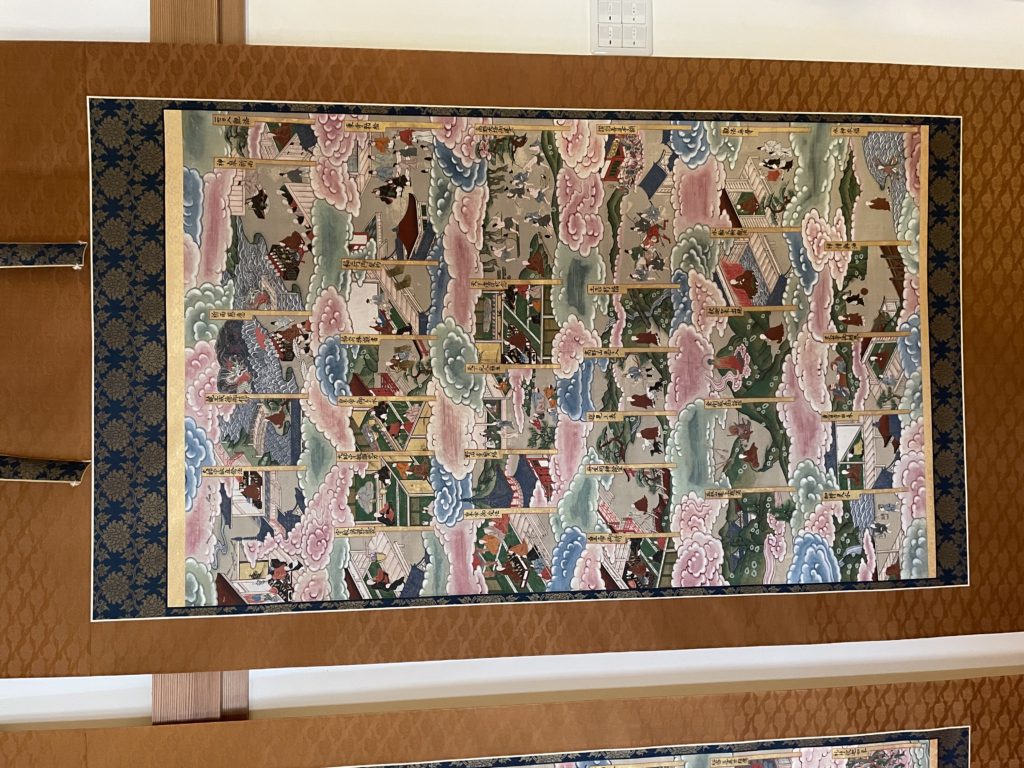

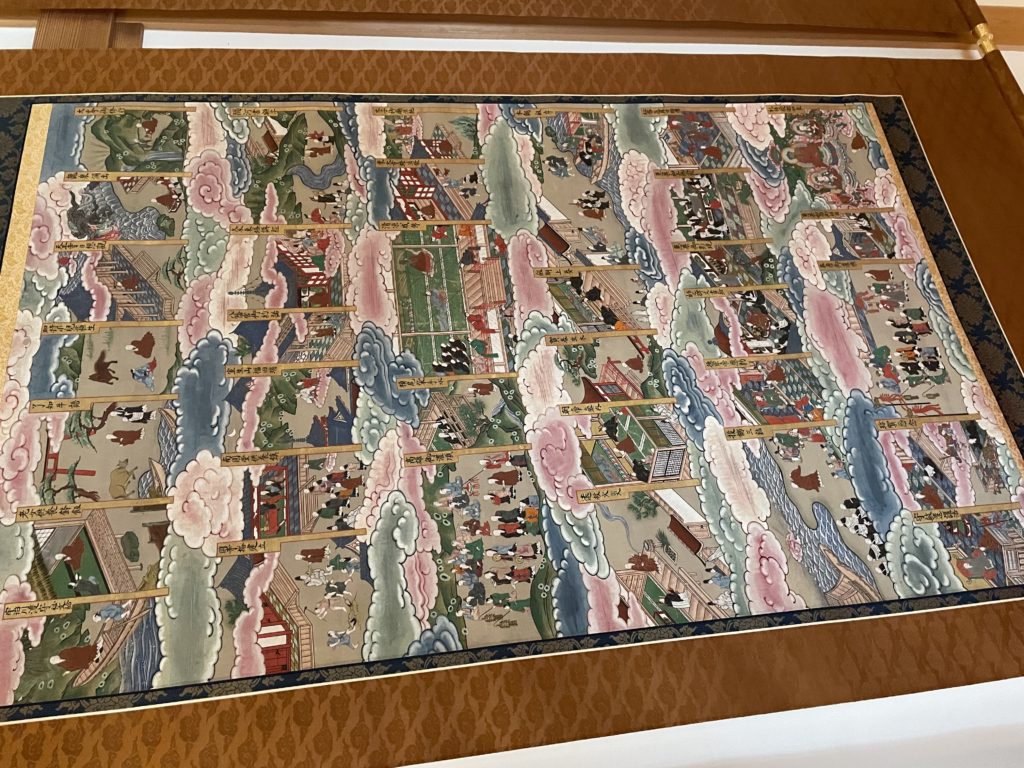

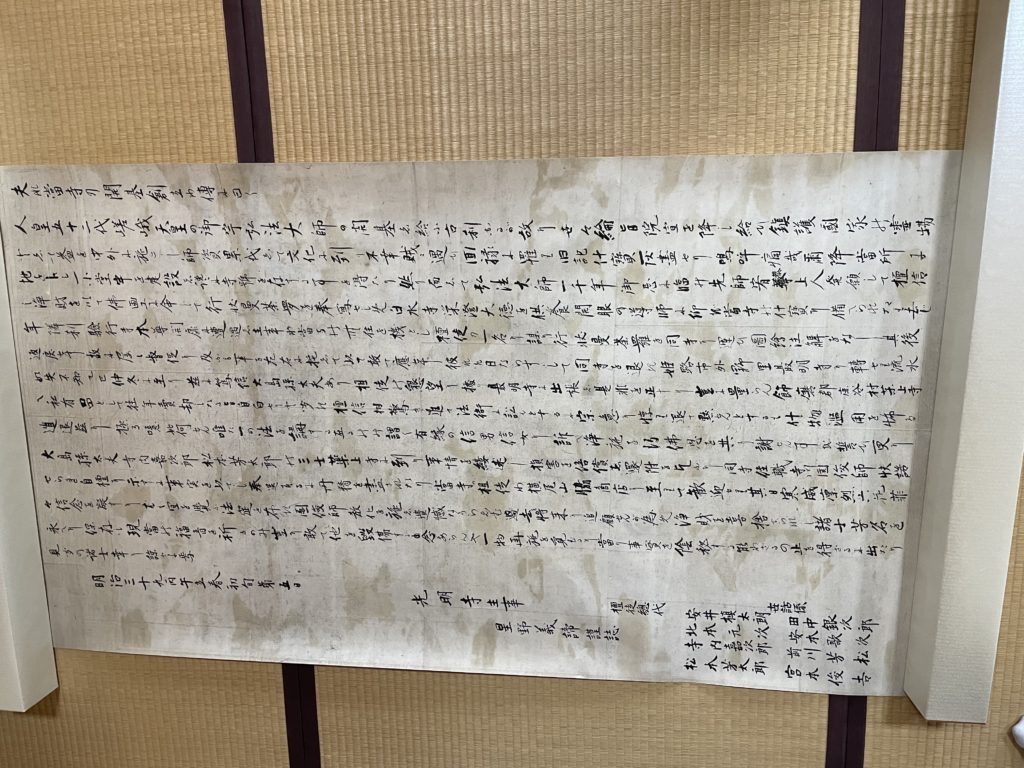

写真は毎年の土砂加持で、お堂の中に掛けている軸

お大師様の軌跡を描いた行上(ぎょうじょう)曼荼羅というものですが、実は去年までは痛んでボロボロになっていまして、絵の状態もあまりはっきりと見えづらいものでしたので、一年越しの修復に出していました

それが無事に綺麗になって3月29日に帰って参りました

そして軸の裏に書かれていた覚え書きもハッキリと見えるようになって修復してくれました

修復途中に出てきたものでわかったのですが、なんとこの軸、天保、江戸時代のものらしく、ざっと200年前に作られたものだそうです

、、、今までそんなに貴重なものだとは思わず扱っていました、恐ろしい((((;゚Д゚)))))))

そして、綺麗にしてもらった裏書には、当時のお寺の住職と総代さんのお名前が!

ふむふむ、非常に見覚えのある苗字の方ばかりなので、誰のご先祖さまか判明しそうですね

そんなお軸は光明寺の持仏堂にお祭りしております

この形のまま4月4日の土砂加持を迎えますので、興味のある方は是非当日の1時より光明寺で行われる法要にご参加ください

お勤めが終わりましたら、去年大好評のお坊さん、田中僧正がまた神戸よりお話にきてくださいます

だいたい2時過ぎからのお話になりますので、それだけ聞きたいという方も是非大歓迎ですので、お待ちしております