みなさんこんにちは、副住職の隆照です。

今年の夏は暑かったというより、雨との闘いでしたが、そんな夏も暦の上では終わり、朝夕が涼しくなって過ごしやすくなってきました。

清涼な朝夕の空気とは裏腹に、世間では非常事態宣言の延長や、他にもいろいろなニュースが賑わせていますが、季節はそれとは関係なく巡っていきます。

ここ最近の私の知らせといえば、先日お盆が終わった後に、高野山に参ってきました。

というのも、私が学生時代、丁稚としてお世話になっていたお寺の先代奥さんの1周忌があったからです。

去年の今の時期に訃報が飛び込んできたときは、耳を疑いました。

年齢的にも70代後半と、若くはないですが、まだまだこれからも高野山に行けば、出迎えてくれるのだろうと考えていたからです。

少し昔話にはなるのですが、私が高野山に上がったのは、18歳の時です。

当時、高野山大学に進学することになっていたのですが、そこまで真剣に自分の身の振り方や、大学の生活も考えていなかった、一学生でした。

普通ならば、大学生といえば、サークル、飲み会、コンパに好きな研究と、いろいろなことに夢を膨らませると思うのですが、私は違っていました。

何も知らず、父親に連れられて門をくぐったのは、なんと下宿の門ではなく、お寺の門だったのです。

高野山では寺生と言いまして、お寺で生活をさせてもらいながら、高校あるいは大学に行く制度があります。

大学には下宿生もいたのですが、何も知らない私はまんまと父親に騙され、寺生というしんどい道に放り込まれてしました。

大学の授業は普通にいかせてくれるのですが、授業が終わって帰ってきたら、お寺の仕事が待っているという日々です。

朝のお勤めから宿坊という、一般の方が泊まる場所で皆さんのお世話をして終わるという流れです。

働くのが嫌で、なんとか大学の授業や野暮用を作ろうと思っても通用しません。

・・・なんせ、お寺の先輩が皆同じようなことを経験してきていますから、入ったばっかりの子の考えることなどお見通しでした。w

そんな中で、聞かん坊で、良くさぼって、ご飯は人一倍食べる私を見守ってくれたのが、入ったお寺の奥さんでした。

奥さんは非情に珍しいタイプといいますか、女性らしいというより、男前という言葉がしっくりくる性格で、一度怒るとお寺中に響き渡る声で怒鳴られ、小さな体でしたが、大きな体の男性陣がみんな縮み上がっていました。

いろんな人に怒られましたが、お寺の中で一番怒らすと怖かったのは、今も昔も私の中では奥さんです。

しかし、若い子たちを頑張らせるのが上手といいますか、本当にうまく見守っていただいて、お使いからお寺の仕事までいろいろさせられましたが、頑張った時のお目こぼしや、お小遣いをくれるという飴と鞭が、私を始めとした学生陣の男の子には本当によく効いていました。

中でも、食事はとっても気を遣っていただいて、特別な贅沢なんてのはありませんでしたが、若い学生がひもじい思いをしたことは一度もなく、それがいかに面倒で大変なことかは、社会人になって自分の食い扶持を用意しなければいけなくなって初めて思い知りました。

やはり、食べ物を握られている人には昔から頭が上がりません。

間違いなく私の第二の母親と呼べる人でした。

そんな人の法事に行って、少人数ながらも懐かしい人たちと話すと、ポロポロと当時の思い出が蘇ってきます。

法事が終わって帰路に就くときは、なんだか久しぶりに懐かしい気持ちです。

しばらく会ってなかった奥さんに会えたような感じです。

1周忌ですから、帰ってきて肩を叩いてくれたのかもしれません。

亡くなった人に手を合わせるのは、意味のない行為ではなく、故人に再開する行いであり、成仏の為に頑張っている個人に頑張ってくださいのエールと、自分たちはここまで大きくなれました、との報告ができるときです。

普段は、私はこれを皆さんに説明して、実感してもらう側ですが、偶には自分が実感する側に回るのも嬉しいものでした。

願わくば、これを読んでくれる皆さんにも、良い故人との出会いがあれば幸いです。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、光明寺奥の院の護摩の報告です。

本日12日に無事護摩のお勤めを行うことができ、しばらく欠席していた若嫁も参加することができました。

久しぶりの受付ですので、気合を入れています。

護摩が終われば、住職の話ですが、今月はお彼岸のお話しです。

彼岸というのは、川の向こう、あの世という意味ですが、春と秋のお彼岸の期間というのは、日本に仏教が伝わってきた時代に聖徳太子が作られたと言われています。

普段の日常では、忙しくてなかなか仏様の教えを実践する時間というのが取れません。ですので、せめてこの期間だけはしっかりと仏教の修行をする期間にしましょうという時期です。

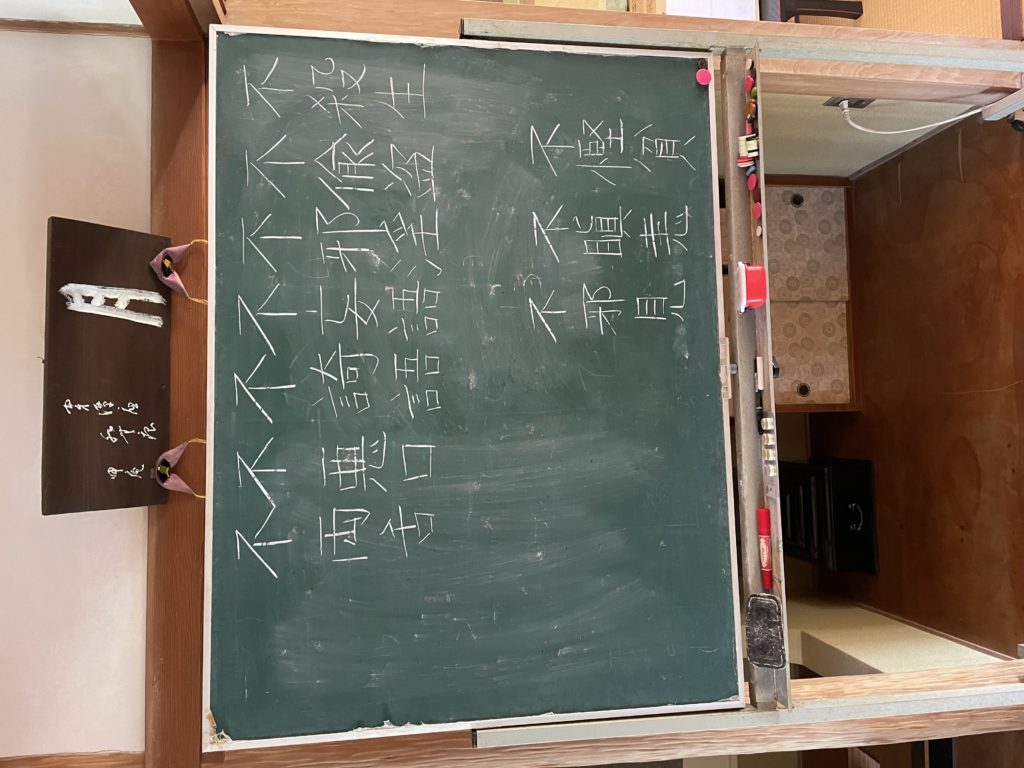

仏教の修行というのは六波羅蜜、布施、精進、忍辱、持戒、禅定、智慧です。

これは詳しく書き出すときりがないので、わかりやすくまとめるとお墓参りしたときに、1掃除をして、2お花を供えて、3お水またはお茶を供え、4蠟燭の光をともし、5お線香を焚いて、6手を合わせてお勤めしてあげる。これに全て入っています。

ややこしいことを考えすぎると頭がこんがらがってしまいますが、まずは簡単にお墓参りをしてあげてください。

光明寺では、お彼岸も変わらず皆様のお参りをお待ちしています