本日光明寺では、1年に一度の檀信徒の皆様そろってのお寺のお掃除がありました。

男手も女手も集まっていただいて、男衆は外の窓を拭いていただいてからの、境内の掃除です。

女衆は室内の掃除と仏具のお磨きです。

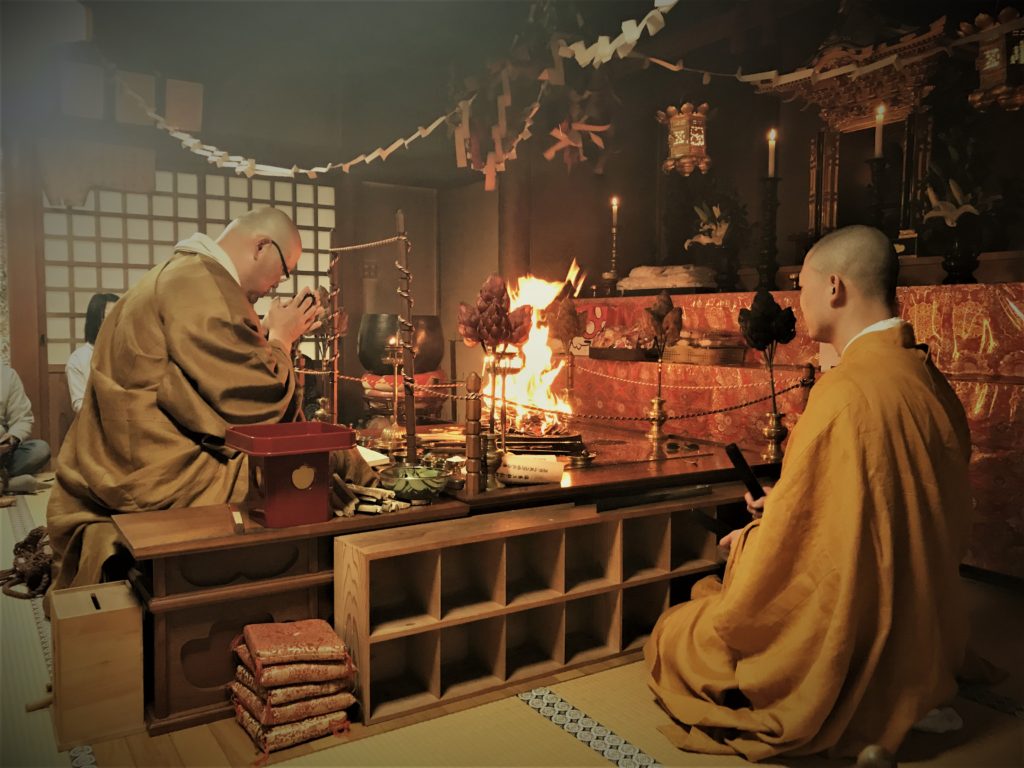

というのも、来る4月4日に、光明寺で一番大きなお勤めである土砂加持のお勤めがあり、そこで年内に亡くなられた方や、今までのお家のご先祖様を供養するのでが、それに向けての準備をみんなで行っているのです。

本日の天気は生憎の雨模様だったので、外仕事はできないかなと思っていたもので、幾分濡れることのない外側の窓ふきだけお願いしたら、あとは後日、住職と私でと思っていたのですが、普段の行いがよかったのか、窓を拭き終わったぐらいにちょうど雨が上がって、そのまま皆さん外掃除に行ってくれたのです。

(ホントにこき使うような形になってしまい、申し訳ない気持ちと同時に、嫌な顔せず動いていただいた方々には感謝しか浮かびません)

ところで、仏具を磨くので「お磨きの日」と呼んでいるのですが、なぜか近隣の方々はそれが訛って「鬼ガキの日」と皆さん言っておられるのです。

方言って不思議。

今日のように、皆さんのお力を貸していただいてお寺が動くのを見るたびに、お寺って住職だけではとてもできないなと思う次第です。

やはり、檀家の方々あってのお寺であり、私たち寺族です。

こんな素敵な檀家の方々に対して、何かわたしのできる形で貢献したいなと思う今日です。

掃除が終わったので、みんなで仏様に般若心経を、お唱えして終わりです。

どうか、このままの調子で4月4日も見守ってくださいませ。